内容

“家”在何处?

对阿马蒂亚·森而言,家曾经出现在许多地方。在现代孟加拉国的达卡和圣蒂尼克坦的小大学城,他曾分别由父母与外祖父母戮力同心抚养。加尔各答是他最初学习经济学的地方,而且他还在那里积极参加了多场学生运动。19岁时,森来到剑桥大学三一学院,因而这里也成了他的家。

森在书中忆及这些地方中的每一处时,都巧妙地再现了“家”的氛围。他对来往于达卡与父母祖居间的那些河上旅行记忆犹新,他对孟加拉丰富的历史与文化的探究令人叫绝。1943年,他亲睹了孟加拉饥荒的灾难性演进,翌年又目击了印度教徒与穆斯林之间紧张关系的恶化。在印度独立前的数年间,他的一些家人因反对英国的殖民统治而身陷囹圄。

就读于泰戈尔在圣蒂尼克坦创办的给予心智充分自由的学校,以及在加尔各答学院街咖啡馆里的那些令人兴奋的交谈,都对森的成长起了至关重要的作用。在剑桥,他与当时许多一流的经济学家和哲学家关系密切,而与伟大的马克思主义思想家皮耶罗·斯拉法则尤其过从甚密。皮耶罗·斯拉法不仅与维特根斯坦有直接联系,而且与安东尼奥·葛兰西以及二十世纪二十年代意大利的反法西斯斗争也有着千丝万缕的关系。森在旅居欧洲和美国多年之后,于1963年返回印度,本书内容也就截止于此时。

《四海为家》揭示了森的个人阅历是如何影响他对经济学、哲学、身份、社群、饥荒、性别不平等、社会选择及公众生活中的议事的重要性等方面的理念的形成的。他掷地有声地表达了学习给人的愉悦和友谊的重要性。他在书中援引了历史上的以及他所处时代的一些伟大思想家的言论,包括公元前三世纪的阿育王、十六世纪的阿克巴,以及大卫·休谟、亚当·斯密、卡尔·马克思、约翰·梅纳德·凯恩斯、莫里斯·多布、肯尼思·阿罗和埃里克·霍布斯鲍姆。尤为可贵的是,森强调了尽可能扩大我们的视野、心怀跨越时空界限的人类同情与人类理解以及在世界各地都能有归家之感的重要性。

作者

阿马蒂亚·森(Amartya Sen)

1998年诺贝尔经济学奖得主。森1933年生于印度,现在仍然保留印度国籍。1953年森在印度完成大学学业后赴剑桥大学就读,1959年取得博士学位。森曾执教于伦敦经济学院、牛津大学、哈佛大学等著名学府,现任剑桥大学三一学院院长。

森的突出贡献表现在五个领域内,分别是:社会选择理论、个人自由与帕累托最优的关系、福利和贫困指数衡量、饥荒问题与权利分配不均的关系以及道德哲学问题。

森的学术思想继承了从亚里士多德到亚当?斯密等古典思想家的遗产。他深切关注全世界各地遭受苦难的人们,被誉为“经济学良心的肩负者”、“穷人的经济学家”。森的思想已经产生了重大影响,联合国发布的《人类发展报告》就是按照他的理论框架设计的。1972年的诺贝尔经济学奖得主肯尼斯?阿罗认为,“在社会选择、福利经济学基础理论、更广泛的分配伦理学以及与这些领域相关的测量问题上。森是一位无可怀疑的大师。”

目录

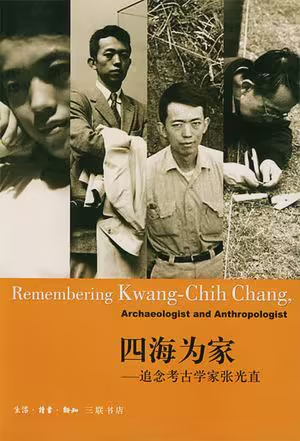

悼念张光直 徐苹芳

永恒的友谊——忆我和张光直先生的交往 邹衡

往事追记 俞伟超

三秋风雨祭光直 石兴邦

张光直和中美在商丘的合作发掘 张长寿

怀念我的朋友张光直 王仲殊

漫天风雪哭雪痴 张忠培

张光直先生与中国考古学 安志敏

忆张光直先生二三事 李学勤

我心中的张光直先生 李零

张光直先生与北大 李水城

深切怀念光直先生 陈星灿、刘莉

追思张光直先生 陈星灿

倍觉惆怅 朱启新

边缘人的心声——张光直先生及其考古学 曹兵武

从重聚到永诀——痛悼二弟 张光正

悼念光直 李光谟

朴实无华——怀念张光直先生 臧振华

在成都一个小茶馆里——张光直先生临终前的一场安祷 王明珂

忆光直师 李永迪

与张光直先生谈夏文化考古 李永迪

恩师与挚友——忆张光直师琐记 洪晓纯

死而不亡——张光直的贡献 吉德炜

一座没有爆发的火山——悼亡友张光直 余英时

论学不因生死隔 许倬云

一点回忆 卞赵如兰

亦师亦友张光直 杜维明

怀念张光直先生 威廉姆·L·费石

雪黯康桥人已去——记张光直先生二三事 陆惠风

张光直师,哈佛,与我 巫鸿

追忆张光直 罗泰

金石无声,叩之则鸣——一个学生的追念 慕容捷

张光直先生的遗产 李润权

和张光直先生一起工作的最后日子 黄伟嘉

附录一:张光直先生生平事略

附录二:小人物的速写 吴襄

附录三:张光直作品目录

编后记